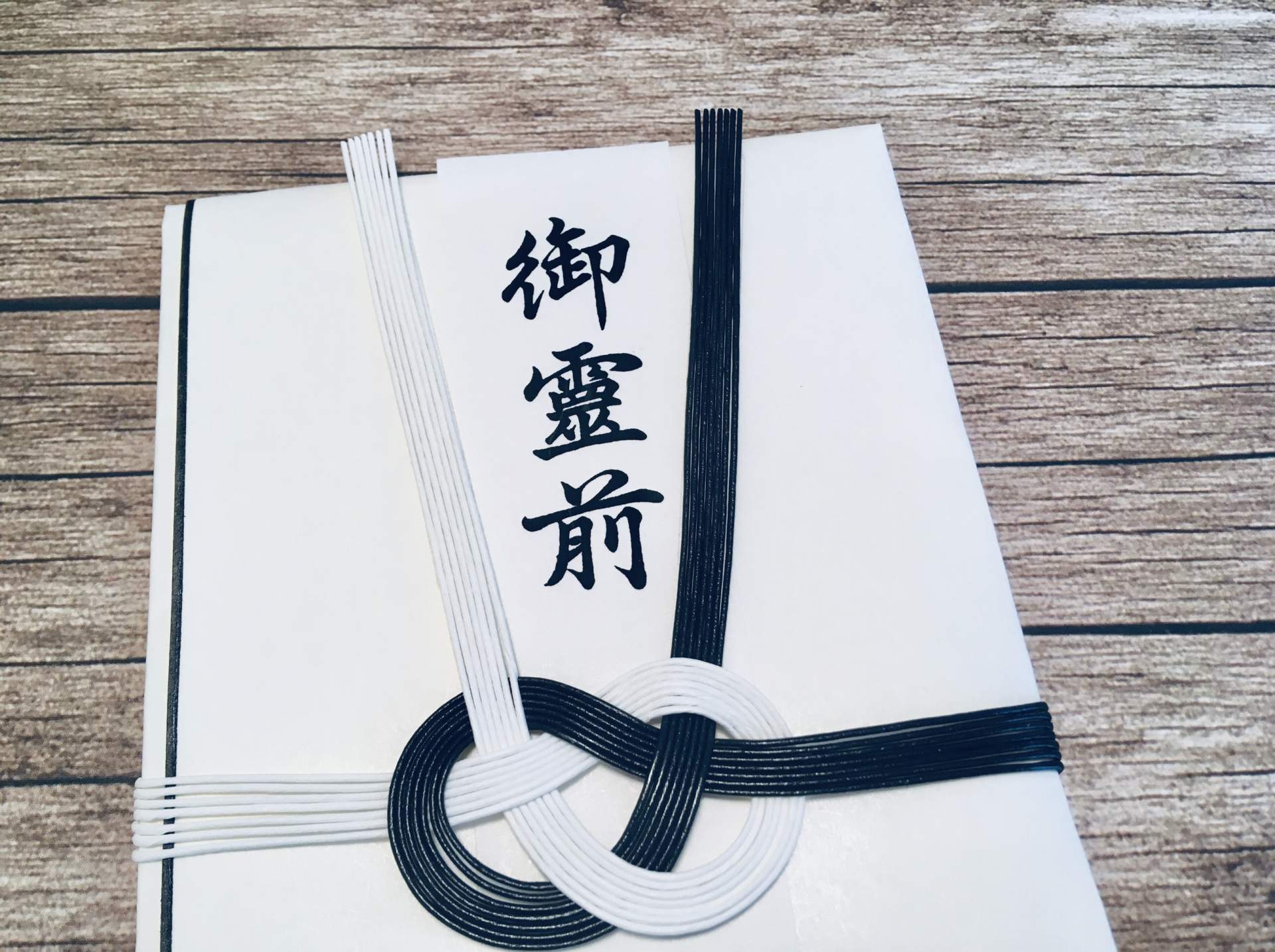

故人を偲び家族の絆を紡ぐ日本の葬送文化と位牌に込めた心のかたち

葬式の際に欠かせない品として、日本では古くから特別な意義を持つ伝統的な道具が存在する。これは故人の魂を慰め、家族や親族が弔意を表現する場で重要な役割を果たしている。その容姿は時代や地域によって異なるものの、基本的には縦長の板状で上部にやや丸みを帯び、黒塗りや唐木の素材を用いた精緻な彫刻や金箔などの装飾が施されることが多い。この品は単なる記名札ではなく、故人の戒名や俗名、没年月日、享年などが刻まれ、死者との精神的な結びつきを象徴している。葬式で用意されるこの道具は、家族が喪主とともに仏式の場合に本堂または自宅へ安置し、その前で親族が拝礼を行う。

焼香や読経の時間に集中している遺族や参列者の想いは、この道具にこめられた亡き人を偲ぶ気持ちと深く重なる。供花や香典と共に、死者への信仰心や畏敬の念、悲しみを表現する象徴として、大切な存在となっている。仏教の教えによれば、亡くなった人の霊は四十九日の間現世に留まるとされ、その期間は故人をこの道具によって迎え入れ、ゆく末を見守る。初めは白木で作られた一時的な仮のものが祭壇に置かれるが、四十九日の法要が終わると、改めて本式のものが手配され、菩提寺にて開眼供養が行われる。この工程は、正式に故人の魂を宿す大切な仏具として機能させる宗教儀式の一つだ。

家庭においても、この道具は毎日のお参りの中心に据えられ、盆や正月、命日、法事など節目ごとに供物や花が供えられる。人々が仏壇の前に立ち手を合わせる度、故人がもたらしてくれた縁や思い出に感謝し、冥福を祈る行為に自然とつながる。日本独自の祖霊崇拝の気風や家族観が、これを大切にし続ける背景にある。また、祖先との精神的なつながりや、家系の安泰を願う象徴としても不可欠な存在となっており、古くから守られてきた習慣や礼法が現在も受け継がれている。一方で、この道具の値段について関心を抱く人も多い。

購入にあたっては素材、デザイン、大きさ、彫刻の有無や彫り方などによって大きく価格が異なる。主な素材には黒檀や紫檀など高級な唐木が使われ、さらに漆塗りや金箔貼りなどが施されたものは重厚で豪華な印象を与える。一般的なものだと小ぶりなサイズで数万円程度から選べるが、複雑な細工を凝らした大型のものでは十万円以上となる場合もある。簡素な仕様で比較的手ごろな価格帯のものや、親族内で話し合いをもとに伝統的な材料にこだわらずシンプルなものを選ぶ事例も増えつつある。多くの家族にとって、値段は大切な選択材料の一つだが、宗派による所定の形や大きさ、書式が決められていたり、寺院や仏具店によっても異なる見積もりが提示されたりするため、事前の下調べや打ち合わせが欠かせない。

また、この仏具は一度購入すると長期間家に安置されるため、耐久性や手入れの容易さにも注意が払われる。現代では、耐久性の高い新素材や、設置場所に合わせてコンパクトに作られた製品も増えており、住宅事情や家族構成の変化にも柔軟に対応できるようになっている。遺族がどのような手順でこれを揃えるのかについても、多くの人が興味を抱く。葬式の斎場や葬儀社があらかじめ用意したものを仮安置して、それを後日菩提寺に相談し本式のものへとあらためるケースが一般的である。仏壇に納める際の置き方、日常的な手入れの方法、汚れを防ぐ工夫など、仏事や供養に詳しい人々から知識を得てより良い扱い方を学んでいる。

中には、近隣で受け継がれた地域独特の特徴を持つ形状や、とくに古くからの家では何代にもわたり同じものを護持している例すらみられる。葬式そのものの形は時代と共に簡略化される傾向がみられる一方で、故人を偲ぶ心そのものは不変であり、家族や地域社会が一つとなって故人を丁重に見送る営みは現在も重要視されている。葬式に際してこの仏具をどう選び、どのように供養していくかは、単なる慣習や形式にとどまらず日本人が大切に守ってきた死生観や人とのつながり、家庭内での思いやりの伝承など、精神的な側面とも密接に関わっている部分である。すべての人がいずれは迎える別離のその時に、ただ涙を流すだけではなく、形のあるものを通して気持ちを伝え、想い出を形にして記憶しつづける。こうした心のよりどころが、位牌という仏具ひとつをとっても多くの意味をはらみ、日本の葬式文化にとって大きな役目を果たしている。

日本の葬式において欠かせない仏具である位牌は、故人の魂を慰め、家族や親族の弔意を表す重要な存在です。位牌は縦長の板状で、上部に丸みを持たせた形が一般的であり、黒塗りや唐木素材、精緻な彫刻や金箔などの装飾が施されます。葬儀の際には一時的な白木の位牌が用いられ、四十九日の法要後に本式の位牌へと替えられ、菩提寺で開眼供養を受けて正式に故人の魂が宿るとされます。仏壇には日々この位牌が安置され、家族が供養や祈りを捧げることで、亡き人との精神的なつながりを保ち続けています。位牌には戒名、没年月日、享年などが刻まれ、単なる名札ではなく、故人への信仰心や敬意、悲しみの象徴としての役割も担っています。

素材やデザイン、彫刻の有無によって値段は大きく異なり、数万円から十万円以上するものまで幅広くあります。最近ではコンパクトで手入れのしやすい新素材の製品や、伝統の形式にとらわれないシンプルなものを選ぶ家も増えています。購入にあたっては宗派や寺院の慣習、家族の考え方などを踏まえ、事前の相談や情報収集が重要です。時代と共に葬儀の形が簡略化されても、故人を大切に偲ぶ心は変わらず、位牌は家庭や地域社会で死者との絆を感じ、思いやりや感謝を伝える象徴として大きな役割を果たしています。形ある位牌を通じて、故人への思い出や感謝を日々深め、日本人の死生観や家族観を今に伝える大切な存在となっています。